Primero fue Dios (con Adán); luego Linneo; y finalmente los alcaldes. Poniendo nombres sin parar. Los últimos suelen dar por bien nombrados animales y plantas. Se centran, por tanto, en calles y edificios, que titulan sin encomendarse ni a Dios ni al Diablo. Lo cual no es asunto menor, como nos explica Deirdre Mask en su magnífico libro (una maravilla) sobre El callejero (Capitán Swing, 2023), donde da cuenta de “una historia compleja de cómo el proyecto ilustrado para nombrar y numerar las calles coincidió con una revolución sobre cómo nos comportamos y cómo conformamos nuestras sociedades”. Porque “las direcciones postales (…) transmiten una narrativa importante: cómo el poder ha mutado y se ha extendido a lo largo de los siglos”. Lo sabemos desde que retozábamos en el Paraíso: “Nombrar equivale a ejercer el poder sobre algo”. Tú te llamarás salamandra.

Pero es que los nombres son, muchas veces, necesarios. No es fácil entender lo que significa vivir sin dirección postal. Y así, nos dicen que “la nomenclatura y el censo en los suburbios podrían suponer un rayo de luz al permitir a sus habitantes solicitar ayudas”, en los callejones de Kolkata (Calcuta). O que lo que los homeless de New Haven “necesitaban de verdad, le dijeron, era una dirección postal”. Pero ¿qué nombre ha de servir? Porque algunos pobladores quieren mantener las denominaciones de siempre, sean las que sean, e incluso se implican activamente para que no se cambien. Como la batalla que se dio, por poner un ejemplo, en un condado de Virginia Occidental para mantener el nombre de Booger Hollow (barranco del Moco), que se pretendía sustituir.

Y es que los nombres tienen también consecuencias económicas. Que se lo digan a Trump, que hizo que se cambiase la dirección de su edificio del 15 Columbus Circle al 1 de Central Park Oeste, “la dirección postal más importante del mundo”, aunque no era la verdadera. Aunque «este tipo de ‘psicología’ inmobiliaria no era un concepto nuevo. Cuando Trump comenzó a construir sus primeros edificios en la década de 1970, los neoyorquinos llevaban más de cien años liándola con los nombres de las calles”. Más aún: Se ha estudiado, por ejemplo, que “las viviendas en calles que contienen la palabra ‘lago’ son un 16% más caras que la media”. Así estamos. Y en ocasiones se han cambiado los nombres “al servicio de la gentrificación”, teniendo bien claro que “si quieres una calle pija, ponle un nombre pijo”.

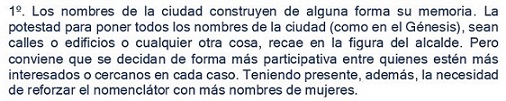

De manera que los nombres no son inocentes (nunca lo han sido). En Roma se ponía el nombre del constructor (como en algunas barriadas de Valladolid, claro). Otras veces se aplicaban denominaciones prácticas (Honey Lane, la calleja de la Miel). Incluso encontramos, en York, este nombre: Whip-Ma-Whop-Ma-Gate, la puerta de “Ni una cosa ni la otra”. Por supuesto, también están algunos nombres groseros, que tanto gustan a los británicos (Gropecunt Lane) o a los australianos (Butt Street). La autora cuenta un buen número de casos en los que la atribución de un nombre, el cambio o el posterior rescate del nombre primitivo fue objeto de grandes controversias.

Pero las batallas más encarnizadas suelen darse cuando se ponen (o quitan) nombres de personas. Es cierto que ha habido quien rechazaba cualquier homenaje de ese tipo “por indecoroso” (en Filadelfia). Y que en China, curiosamente, “se prohíbe dedicar calles a personas, vivas o muertas, porque iría en contra del ideal igualitario comunista (en China no hay calles Mao Zedong)”. Pero, al margen de esas excepciones, en todas partes se ponen las botas repartiendo y quitando honores: los nombres de las calles como “veletas a merced de los vientos políticos”. Y se cuentan episodios verdaderamente terribles (de Filadelfia, Berlín, Florida, Sudáfrica, San Luis…).

Entre las muchas historias que se exponen en el libro es especialmente interesante la que lo cierra. Que supone, de alguna forma, un homenaje a los funcionarios que llevaron a cabo “increíbles proyectos cívicos” de la “arquitectura invisible” de las ciudades: la organización de los datos, el sistema ordenado de numeración. Sin que luego hayan tenido ningún reconocimiento público por su trabajo. Por ejemplo, Edward Brennan, el “superintendente de reparto de correos” de Chicago, que lo presenta como contraimagen, eficaz y práctica, de la de Daniel Burnham, el arquitecto de “los planes valientes y grandes sueños”.

Pero hoy, ¿cuál será el futuro de las direcciones postales? Mask relata varios sistemas anunciados o ya en marcha para reconsiderar la necesidad de las direcciones postales: Plus Codes, de Google; Robocodes, de Facebook; entre otros. Y el más curioso (para mí), What3words, por el que cada punto de la superficie del mundo tiene su dirección específica (parecido al sistema de coordenadas, pero más sencillo). El mundo, dividido en cuadrados de 3×3 m, cada uno de ellos identificado con tres palabras (de 40.000 en total), fáciles de recordar. He buscado las de la estatua del Conde Ansúrez, en la Plaza Mayor. Creo que son estas: pluma/ensayo/quedé. No está mal. Podía ser peor.

Pero concluye Deirdre Mask sobre los nuevos sistemas: “¿Por qué no me entusiasman?”. Y confiesa: “Los nombres de calles no siempre generan acuerdo. Las direcciones digitales evitan las polémicas por el significado de los nombres. Pero me gustan las polémicas. Tienen la capacidad de dividir comunidades, pero también les dan sentido como tales”. Estoy con ella. Aunque el sentido no tiene por qué venir de un alcalde “endiosado” (es decir: poniendo nombres como Dios). Sino de la propia comunidad. Y así, en el programa de VTLP se lee lo siguiente:

Feliz Día del Libro.

(Imágenes del encabezamiento: La autora, en www.youtube.com/watch?v=IqmUN4EDzFI; Edward Brennan, en www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/11154.html; y una vista de Whip-Ma-Whop-Ma-Gate, en en.wikipedia.org).